大学受験生や大学受験を翌年以降に控える高校2年生、またはそれらの学年のお子さんを抱える親御さんたちにとって大学の選び方というのは非常に悩ましい問題ですね。

親御さんたちが経験してきた大学受験と、今の子供たちが経験するであろう大学受験は仕組みも大幅に違うとともに、大学自体の評価も大きく変わっている場合があります。

こういった差があることを知らずに親子間や兄弟間、最悪な場合はそういった環境を知らずに指導している指導者(いないと信じたいですが)と大学選びに関する議論をしたところで、全く進展しないばかりか、むしろ溝が深まってしまうことも考えられます。

そういった大学受験の現状を踏まえつつ、これからの大学選びに少しでも役に立つ情報を今回の記事ではお伝えします。

この記事は大学受験を控えている高校生以外にも、大学受験ってどうなっているのと気になる親御さんにも向けて書いていきます。

現在の大学受験はどのような環境になっている?

2022年現在の大学受験を取り巻く環境はとても厳しくなっており、数十年前の親御さんの世代はもちろんですが、数年前であっても比較不可能な状況になっていると言えるでしょう。

2018年以降に文部科学省による大学定員の厳格化により、大規模大学(定員8,000名以上)は定員の1.1倍、中規模大学(定員4,000名以上8,000名以下)は定員の1.2倍、小規模大学(定員4,000名以下)は定員の1.1倍以上の学生を獲得することができない環境となっていました。

その定員を超えてしまうと国から大学に支給される補助金がカットされてしまい、大学としては経営の大切な基盤である補助金を失うことは死活問題のため、定員を厳格に守ってきたという経緯がありました。

大学定員が厳格化されることが入試難易度の上昇につながってしまう理由としては、偏差値上位校の定員厳格化により、従来であればギリギリ合格をしていた受験生が、ワンランク・ツーランク下の大学に合格することに繋がっていたことがあります。

その結果として、偏差値中位から下位とされていた大学にそれ以上の難易度の大学を志望していた受験生が多く入学し、本来その偏差値中位から下位とされていた大学に入学していた受験生がより偏差値下位の大学、または浪人するという形になっていきました。

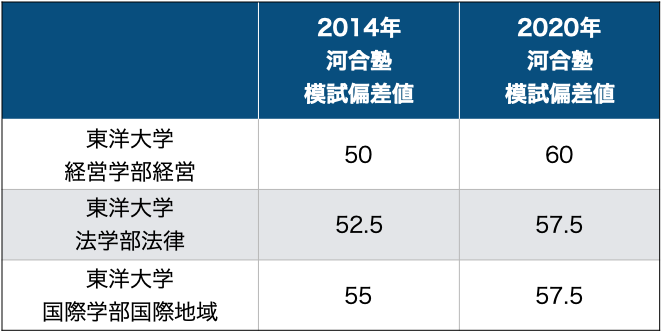

日東駒専は日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学を指す大学グループですが、この日東駒専は一昔前は滑り止めされる大学群でしたが、現在では学部によっては難関とされることもあります。

この急激な難易度の変化によって、これらの大学を志望校とすると自分自身が考えるその大学に対するイメージと、その大学を志望する受験生に対する周囲のイメージが全く異なることも多々あります。

受験生としては「日東駒専の中で難しい学部を志望校にしている」と考えている場合も多いですが、周囲の目としては「日東駒専なんて滑り止めでしょ」と捉えられてしまうことが多いということですね。

ちなみに日東駒専の中で一例をあげると、東洋大学の経営学部経営学科は2014年河合塾の模試偏差値表では偏差値50となっていましたが、2020年の河合塾の模試偏差値表では偏差値60となっています。

そもそもなぜ志望校選びが難しいのか?

大学受験における志望校選びはとても難しいと言われていますが、そもそもなぜ難しいのでしょうか?

良い大学ってどこだろう?

どこに進めば自分にとって最良なのだろうか?

こういった相談をよく受けますし、人生経験が長い方であれば教育従事者でなくとも相談を受けられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

でも、いくら悩んでもこの答えは見つからないと思います。

その理由はどの大学が良いかという問いには正解が存在しないからですね。

良い大学の定義は人によってそれぞれなので、いろんな人にアドバイスを求めても、その人ごとに違う意見があります。

その結果、聞けば聞くほど混乱してしまう可能性すらあります。

答えがないのに答えを探すのは難しいですよね。

でもよくよく考えてみると、良い大学の要素は人それぞれですが、大学に行く目的は皆一致しているのではないでしょうか?

その目的とは自分自身をより成長させ、就活や進学でさらに有利になることではないでしょうか。

自己成長の場や、学びたい内容を学ぶ場などの大学に求める要素のうち、自分が求めるものを最も多く持っている大学に行くことが大切であり、自分の進路を次に繋げる大学であると言えるでしょう。

それではここから、先程のポイントを踏まえた大学選びをする上で注目するべきポイントを1つずつ解説していきます。

大切なポイント①:偏差値の高さ

志望校とする大学を選ぶ上で最も分かりやすいポイントになるものが偏差値、つまりは学力です。

高い偏差値の大学=良い大学ではないのは当たり前ですが、偏差値は大学選びの基準としては有用になることが多いです。

学力が高いということはただの特徴ではなく、その学力の高さを支える本質的な性格や行動原理のようなものが存在しています。

そして、高偏差値帯の学生は、受験勉強というハードルを超えるために日々PDCAサイクルを回し、合格を勝ち取るという思考も身につけているため、目的意識の強さや自分を律する力を持っていることが多いです。

そういった優秀な学生に囲まれることで、自ずと自分自身の能力も高まり、意識も前向きになることが多いです。

人間を成長させる上で環境はとても大切であり、その環境に自身を順応させていくため、多いな刺激を受けることが可能になるでしょう。

また、難関大学の学生は就職活動に非常に力を入れることも多いため、大学卒業後にも大手企業に就職をする学生の比率も高くなる傾向があります。

就職活動の際は積極的に情報を仕入れる学生が多くなるため、そういった友人と交友関係を持つことで、有価値な情報を得られる可能性が高まり、就職活動を有利に進めることが可能になります。

また、大手企業へ就職する友人が多くなれば、大学卒業後も懇意にすることで仕事がしやすくなるようパイプ等を手に入れることも可能になるでしょう。

大手企業に進むことが経済的な比較優位を作りやすい現代社会においては、難関大学に進学することはその他の大学に進学することより良いと言えるでしょう。

大切なポイント②:立地の良さ

志望校を選ぶ上で大切になるポイントの2点目には大学の立地の良さが挙げられます。

大学の立地の良さは見落とされがちなポイントになりますが、非常に大切なポイントになるためしっかり調べましょう。

受験生としては都心に近いほうが繁華街に近いため楽しそうと思うかもしれませんが、そういった娯楽面だけでなく在学中の勉学やそれ以外の課外活動に力を入れる上で非常に大切になるポイントが大学の立地となります。

以前は大学生の後半で行っていた就職活動ですが、近年では大学生は2年次の中頃より積極的に死亡とする企業におけるインターンシップに参加することで、早期に内定を掴むことも多くなっています。

外資系の企業においては基本的にインターンシップの内定からでないと本内定をとれないような仕組みも存在しており、よりハイクラスな就職活動を行う学生にとっては早期インターンシップは欠かせない存在となっています。

こういった早期のインターンシップには学業の阻害になるといった批判もありますが、企業側としても面接や筆記試験などの選考だけではなく、長い期間で学生をセレクションすることができるので互いにwin-winであることも多いです。

[blogcard url=”https://www.onecareer.jp/articles/349″]こちらは就活支援メディアのonecareer様の記事ですが、外資系コンサルタントなどの業種では非常に早期の内定が目立っているようです。

こういった業種、業界を目指す大学生は非常に参考になる記事になっていますのでぜひご覧ください。

このように早期インターンシップが非常に重要な昨今の就職活動の状況では大学の立地が大切になってくることは言うまでもないでしょう。

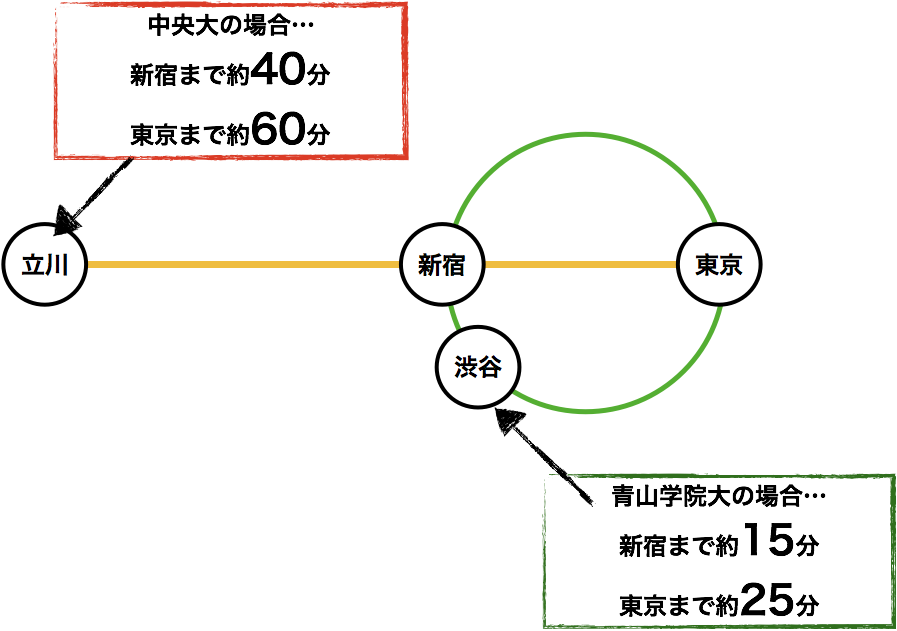

GMARCHの一角である中央大学は言わずと知れた名門校でありますが、大学の所在地が東京都の多摩地域にあることもよく知られています。

東京都内に住んでいる方ならイメージがつきやすいと思いますが、東京の多摩地域とは東京23区を除いた西部にあり、都心へのアクセスがなかなかよくないという土地柄でもあります。

例えば、多摩地域にある中央大学と東京の中心地である渋谷にある青山学院大学を比較してみると、新宿や東京駅へのアクセスが圧倒的に違います。

中央大学の学生が東京駅に赴くまでは60分かかりますが、青山学院大学の学生が東京駅に赴くまでは25分で済みます。

これは往復で考えると1時間程度差があり、1日あたりでロスしてしまう時間はわずかかもしれませんが、年間で考えるとなかなか差が出てくると考えて間違い無いのでしょう。

インターンシップの性質によっては連日行われるインターンシップや長期で行われるインターンシップ等もあり、これらのインターンシップを大学の学業と並行して進めることを考えると、都心に近い大学が就職活動に有利であることは言うまでもありません。

ただ、都心に近く繁華街の周辺に大学があることによって娯楽に流されてしまう学生や、学業が非常に疎かになってしまう学生がいることも事実ですので、都心に近いからといってメリットばかりではないのでその点は注意が必要になりますね。

大切なポイント③:総合大学であること

志望校を選ぶ上で大切になる最後のポイントは総合大学であることです。

高校を卒業した18歳の段階で将来に就きたい職が決まっている場合は、一心不乱にその職業につく上で必要となる学問に取り組むことが最も大切になります。

しかし、多くの学生は18歳の段階では自身の将来について不安も多く、進路が決まっていないことが大半ですよね。

大学という場所はそんな先行きが見えない自分の将来について悩むためのモラトリアム(猶予期間)の場でもあります。

また将来の悩みというのは自分の中だけ問答して片付けるのではなく、異なる価値観を持つ同年代や先輩などと交流を行い刺激を受けて変遷するものです。

大学は今までの中学や高校と違い、全国から多くの学生が通ってくる今までにない大規模なコミュニティになります。

中学や高校は基本的には同じ地域に住んでいる子供が多いため、育ってきた環境が似通う可能性がありますね。

一方で大学は北は北海道、南は沖縄まで、果ては海外からも同年代の学生が集まってきます。

こういった学生と話したり、協力したり、時にはぶつかりあうことで価値観というものを作り上げていくことができます。

こういった価値観のぶつかり合いの場である大学ですが、文系だけの大学や理系だけの大学に進むと、偏った選考の学生しか在籍していないため考えが凝り固まってしまう恐れがあります。

こういった点で総合大学という大きなコミュニティは非常に強みがある環境と言えるでしょう。

また、総合大学であれば気になる他学部の授業をとってみることで、視野を広げることにもつながります。

先程のコミュニケーションの中で他の学問に興味が出た場合、総合大学は多くの学問領域を持っているため、比較的容易に他学部の授業を取ることが可能になるためです。

ちなみに、総合大学であっても学部が点在しているような大学だと実質的には単科大学と同じになってしまいます。

例えば、立教大学は池袋と新座(埼玉県)にキャンパスが分かれているので、総合大学といっても他学部との交流は限られてしまいます。

総合大学といえど実情は単科大学もあるため、この点は意外と盲点になるので気をつけましょう。

まとめ

いかがでしたか?

大学選びという大きな枠で捉えると難しいですが、3つの項目に分けて考えてみると、意外と簡単に整理できたりしますよ。

ここまで現在の大学受験を取り巻く環境から、良い大学を選ぶコツを確認してきました。

この記事が受験生や受験生を子にもつ親御さんにとって有意義であることを祈ります。

ちなみに以前に大学ランキングという記事を作っていますので、そちらも参考にしていただけるとさらに分かりやすいかと思います。

[blogcard url=”https://manabu.biz/daigaku_ranking/”]