日東駒専とはどんな大学群なのか?

日東駒専(にっとうこません)は、日本大学・東洋大学・駒澤大学・専修大学の4大学を総称する大学群で、いずれも首都圏に拠点を持つ大規模な総合大学です。長い歴史を有し、多様な学部を展開しているため、幅広い分野で学びを深められる環境が整っています。社会に送り出してきた卒業生の数も膨大であり、地域や業界に強い人脈を形成している点も大きな特徴です。

受験生にとって日東駒専は、難関私大群である早慶上智やGMARCHに次ぐ位置づけとして広く認識されています。一般的な評価として「誰もが知る有名大学群」であり、学歴として一定の安心感をもたらす存在です。ブランドとして突出した華やかさや強烈なネームバリューは乏しいため、満足感よりも「ここなら大丈夫」という納得感を得やすい層に支持されやすい傾向があります。その意味で、受験生にとって日東駒専は現実的かつ堅実な進路の選択肢となり、安定志向の進学先として強い存在感を放っています。

さらに、4大学はいずれも首都圏にキャンパスを構えているため、都心でのキャンパスライフや就職活動にも有利な条件を備えています。大規模総合大学ならではの人的ネットワークやサークル・課外活動の多様性も、学生生活に広がりを与える要素となっています。こうした背景から、日東駒専は「挑戦的なブランドを目指す大学群」というよりも、「安心して選べる実力校」として、多くの受験生に現実的な進路の一つとして受け入れられているのです。

立地の比較

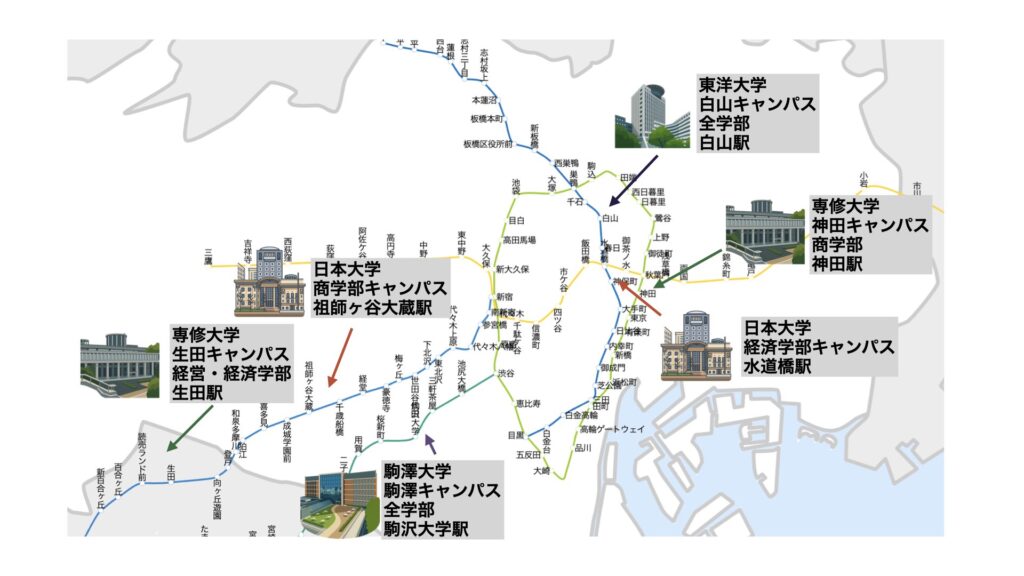

日東駒専の4大学は、いずれも首都圏を拠点としていますが、そのキャンパス形態には大きな違いがあります。東洋大学(白山キャンパス)や駒澤大学(駒沢キャンパス)は、文系学部の多くを一拠点に集約した「ワンキャンパス型」を採用しており、学生生活の一体感や利便性の高さが魅力です。キャンパスが都心に位置するため、アルバイトや課外活動、さらには就職活動でも企業との距離が近く、機会を得やすい環境が整っています。

一方で、日本大学や専修大学は学部によってキャンパスが分散している「分散型」を特徴としています。例えば、日本大学は学部ごとに都心から郊外まで幅広くキャンパスを展開しており、専修大学も神田と生田に拠点を持っています。こうした分散型は学部の専門性を反映した立地である一方、都心キャンパスに比べて学生生活の利便性や就職活動時のアクセスで差が生じることもあります。

総じて、就職活動においては都心に近いキャンパスを持つ大学がやや有利とされますが、郊外キャンパスも自然環境が豊かで落ち着いた学習環境を提供するメリットがあります。つまり、日東駒専の立地の違いは「利便性」と「学びの落ち着き」という二つの価値を体現しており、どちらを重視するかによって選択の意味が変わってくるのです。

大学の規模

GMARCH各大学の立地は、大学の特色や学生生活に直結する大きな要素です。特に明治大学(お茶の水)・立教大学(池袋)・青山学院大学(渋谷)・学習院大学(目白)は、いずれも東京都心の主要駅から徒歩圏内に位置しており、通学の利便性はもちろん、都市型キャンパスとしての魅力を持ちます。大学周辺には書店・飲食店・企業オフィスなどが集積しており、学外活動やアルバイト、インターンシップにも参加しやすい環境です。

一方で中央大学は法学部が市ヶ谷に移転したものの、多くの学部は多摩キャンパスに残っており、新宿から急行で50分以上を要する立地です。法政大学も市ヶ谷キャンパスと多摩キャンパスを併せ持ち、学部によって都市型か郊外型かが分かれる点が特徴的です。郊外キャンパスは自然環境が豊かで学習に集中しやすい反面、都心へのアクセスに時間を要するため、インターンや就職活動の機会を活かすには工夫が必要とされます。

こうした立地の違いは、大学自体の学びの多様性や学生生活のスタイルに影響を与えるだけでなく、就職活動にも波及します。都心型キャンパスは企業説明会やOB・OG訪問が容易であり、社会との接点を築きやすい一方、郊外キャンパスでは落ち着いた学習環境を通じて学問に集中することが可能です。GMARCHの各大学は、このように立地条件によって異なる強みを持ち、志望校選びの際には単なる偏差値だけでなく、通学環境や将来の活動スタイルも考慮する必要があるでしょう。

学費の比較

日東駒専の学費は、私立文系大学の中では「大きく高すぎるわけではないが、決して安いとも言えない」という水準に位置しています。全体的には標準的な額に収まっていますが、大学や学部によって実際の負担額には想像以上の差があります。例えば、専修大学経済学部では122.4万円前後、東洋大学経済学部では126.5万円程度と、同じ経済学部系統でも開きが見られます。駒澤大学や日本大学も学部ごとのばらつきが比較的大きく、学費が高めに設定されている学部と、比較的抑えられた学部とが混在しています。

こうした差は単なる数字上の違いにとどまらず、進学を検討する受験生や保護者にとっては実生活に直結する現実的な問題です。年間で数十万円単位の違いが出れば、奨学金や教育ローンの利用状況にも影響を与え、家庭の経済状況によっては志望校の選択肢を狭める要因にもなり得ます。また、同じ大学群であっても「この大学は比較的学費が安いから挑戦しやすい」といった納得感を得られる一方で、「思っていたより高額で負担が大きい」という意外性も存在します。つまり、ブランドとしての日東駒専という枠組みの中にあっても、学費に関しては各大学・学部の個性が反映されており、一括りにはできません。

さらに、学費の差は学生生活そのものにも影響を与える可能性があります。例えば、学費が高めに設定されている学部では施設の充実度や教育資源が豊富である一方、学費が抑えられている場合には学生にとって金銭的な余裕が生まれ、課外活動や資格取得、留学などに資金を回しやすくなることも考えられます。したがって、日東駒専を志望する際には「この学部で何を学ぶか」だけでなく「その学びを支える学費の負担感」まで考慮することで、後悔の少ない進学先選びにつながるでしょう。

SNSでの評価

日東駒専に関しては、SNS上でもさまざまな評価や意見が交わされています。ポジティブな面としては「キャンパスライフが充実している」「部活動やサークルが盛んで楽しい」といった投稿が目立ち、特に駒澤大学のスポーツや東洋大学の駅伝など、知名度の高い活動に関連する話題が多く見られます。また、専修大学や日本大学は規模が大きいため、同窓ネットワークや人脈の広さに関して「卒業後に役立つ」といった声も上がっています。こうした点は、受験生にとって「学生生活のイメージ」を膨らませる上で大きな材料となります。

一方で、SNSでは他大学群との比較も避けて通れません。特に「早慶上智」や「GMARCH」といった上位校と比較されるケースが多く、「ブランド力で見劣りする」「偏差値的に一段下に見られる」といった率直なコメントが散見されます。これらは日東駒専を志望する受験生にとって多少の不安要素となるかもしれませんが、同時に「就職や大学生活を工夫すれば十分に強みを発揮できる」といった実体験に基づく投稿も見られます。つまり、SNS上の評価は一面的なネガティブさだけではなく、現実的な工夫やポジティブな視点も含まれているのです。

総じて、SNSの声は「日東駒専ブランドに過度な期待を抱くのではなく、自分の学びや活動次第で評価は変えられる」という現実的なスタンスを反映しています。大学群としてのブランド感に頼るのではなく、大学生活をどう活用するかが重要であることを示す点で、受験生にとって参考にすべき情報源と言えるでしょう。

入学の難易度を比較する

偏差値(マナビジョン)

日東駒専の偏差値は、全体としては中堅私大の水準に位置しますが、大学や学部によって意外なほど差が見られます。例えば、日大の看板である文理学部や東洋大学の人気学部は、同じ日東駒専内でも高めの偏差値が設定され、場合によっては一部の学部でGMARCH下位に迫る水準となっています。一方で、駒澤大学や専修大学の一部学部は比較的安定した中堅ラインにあり、受験生にとって「挑戦しやすい」と感じられるケースも少なくありません。

特に注目すべきは、専修大学経営学部や駒澤大学経済学部のように資格取得や就職支援に力を入れている学部です。こうした学部は偏差値の数値以上に実学的な評価が高く、志望理由として「将来に直結する学びが得られる」という口コミも散見されます。逆に、同じ大学でも文学部や地方キャンパスに置かれた学部は偏差値が抑えめで、学生の属性にも幅が広がる傾向があります。

また、SNSや受験生の間では「日東駒専の中でもどこに入るかで印象が大きく変わる」という声がよく聞かれます。確かに、同じ日東駒専ブランドであっても、偏差値が高い学部に所属することで「大学群全体としての評価」以上の納得感を得られることもあります。つまり、日東駒専は一括りで語られることが多いものの、実際には学部選びによって大きな違いが出る大学群と言えるでしょう。

倍率

日東駒専のビジネス系学部(経済・経営・商)は、全体としては大きな開きがなく、安定した受験倍率を示しています。しかし細かく見ていくと、人気学部や都心にキャンパスを構える専攻では倍率が高めに推移し、学生の注目度の高さが表れています。例えば、駒澤大学の経済学部や専修大学の経営学部は、学びの実用性や資格取得支援などが評価され、比較的高倍率となる傾向が見られます。

一方で、地方キャンパスや学生募集規模の大きい学部では倍率がやや落ち着き、受験生にとって挑戦しやすい側面もあります。このように、同じ日東駒専でもキャンパスの立地や学部の特色が倍率に直結している点は興味深い特徴です。加えて、就職活動を意識した「学びの実利」を重視する受験生が増えているため、就職支援の充実度が高い専修大学経営学部や東洋大学経営学部などは、数値以上に「狭き門」と感じられるケースも少なくありません。

全体として日東駒専の倍率は、早慶やGMARCHと比較すると極端に高くなることはないものの、「どの学部を選ぶか」で雰囲気や受験難度が変わることが多い点が特徴です。受験生にとっては、学部の学びの特色と倍率のバランスを踏まえて出願戦略を立てることが重要だと言えるでしょう。

就職先や進路を比較する

有名企業の就職率

日東駒専のビジネス系学部における有名企業就職率は、大学全体の特徴がそのまま反映されています。ここでいう「有名企業」とは、大学通信が定義する400社(東証プライム上場企業や日経平均株価採用銘柄、知名度の高い大手企業、大学生の人気企業ランキング上位企業など)を基準としたものです。GMARCHや早慶と比べると全体的に数値は低めですが、学生数の多さを考慮すれば一定の割合で大手企業に進出していることは注目に値します。

中でも東洋大学や専修大学は就職支援の仕組みが比較的整備されており、業界研究やOB・OG訪問のサポートが就職率の底上げにつながっています。日本大学は学生数が非常に多いため絶対数として有名企業就職者を輩出しやすく、駒澤大学はスポーツ関連やマスコミ業界など特色ある進路での強みも見られます。一方で学習院や成成明国獨武と比べると、ブランド力の差が数値に表れやすい側面も否めません。

このように、日東駒専の有名企業就職率は一律に高いとは言えませんが、学生個々の努力と大学のキャリア支援の組み合わせによって道が開ける環境が整っています。ブランドネームで差がつきやすい時代においても、「学部で何を学び、どう活かすか」が就職の成果に直結していることを示す指標といえるでしょう。

主な就職先

日東駒専のビジネス系学部の卒業生は、幅広い業界に進出しています。特に学生から人気が高い業界ごとにまとめると、次のような傾向が見られます。

金融業界

銀行・証券・保険といった安定性の高い企業への就職が多く、都市銀行や地方銀行、保険会社での実績が豊富です。

メーカー・商社

食品、生活用品、機械などの大手メーカーや総合商社への就職も一定数見られ、営業職や管理部門での採用が中心です。

流通・小売業界

専修大学をはじめ、流通教育に力を入れてきた大学からは、大手スーパーや小売チェーンへの就職実績が目立ちます。

IT・情報通信業界

近年はデジタル関連分野の採用が拡大しており、システム開発や営業、企画職としての採用が増えています。

マスコミ・広告関連

駒澤大学などからは出版・広告・マスコミといったクリエイティブ業界に進む学生も一定数存在します。

このように、各大学の伝統や教育方針を反映しながら、学生が希望する人気業界に進路を拓くことができています。ブランド力ではGMARCHに劣るものの、学生数の多さや幅広い業界とのつながりによって、現実的で安定感のある就職先を確保している点が大きな特徴です。

就職先全体として

日東駒専の就職先を全体として見渡すと、ブランドとしての派手さや突出した企業集中度はGMARCHや早慶に比べると控えめですが、その分「納得感のある進路選択」が多いのが特徴です。金融・商社・メーカーといった安定業界から、ITや流通など実務に直結する分野まで幅広い領域に分散しており、各学生が自らの適性や希望に応じたキャリアを選びやすい環境が整っています。特に専修大学の流通分野、駒澤大学のメディア関連、東洋大学の国際色を活かした分野など、大学ごとの特色も就職傾向に反映されています。結果として、学生は「自分に合った職場を見つけやすい」という安心感を持ちやすく、過度にブランド力に依存せずとも安定的なキャリア形成を実現できる点が日東駒専の強みといえます。

進学率

日東駒専のビジネス系学部における進学率は、全体として低めに推移しているのが特徴です。例えば、駒澤大学経営学部では1.2%と大学院進学を選ぶ学生はごく一部に限られます。専修大学経営学部も同様に1.2%と、就職を優先する傾向が強く出ています。こうした背景には、日東駒専が学生層の「実務志向」に応える教育を行っている点が大きく影響しているといえます。実学を重視し、資格取得や就職サポートを前面に打ち出すことで、在学中から社会で役立つスキルを身につけられることが強みです。

一方で、東洋大学や日本大学の一部学部では比較的研究活動を志す学生もおり、進学率がわずかに高めに出るケースがあります。しかしながら、GMARCHや早慶と比較すると数値は依然として控えめで、研究志向の学生にとっては選択肢が限定されやすいのも事実です。そのため、専門職や学術的キャリアを視野に入れるなら、他大学群との併願を検討する必要があるでしょう。日東駒専の位置づけは「研究より実務」の色合いが強く、卒業後すぐに就職して社会で経験を積みたい学生にとっては適した選択肢であり、研究に没頭したい層にとってはやや物足りなさを感じる結果となっています。

国際性への取り組みを比較する

留学生の受け入れ状況

日東駒専の中でも、留学生の受け入れ規模には大きな差が見られます。最も多いのは日本大学で、1503名と圧倒的な人数を誇ります。ただしこれは大学全体の学生数が非常に多いことに比例しており、規模感に支えられた結果といえるでしょう。多様なキャンパスに分散していることもあり、国際色は確かに広がりやすいものの、学部ごとに留学生と接する機会にはばらつきが見られます。

一方、注目すべきは東洋大学です。留学生数自体は203名と日本大学に比べて控えめですが、東洋大学は「スーパーグローバル大学(SGU)」に採択されており、国際教育の質と体制において他大学を凌駕しています。特に英語で学位が取得できるプログラムや、海外大学とのダブルディグリー制度など、実質的な国際的学びの場が整っている点は大きな強みです。そのため、単に数の多さよりも質を重視して国際的な学びを志す学生にとっては、東洋大学の環境は極めて魅力的といえるでしょう。

このように、日東駒専の留学生受け入れは、日本大学の「規模による量」と東洋大学の「政策的な質」という対照的な特徴が際立っています。留学生との交流を通じて多様な価値観を体験したいなら日本大学、国際教育の仕組みそのものに触れたいなら東洋大学、と選び方に違いが出てくるのがポイントです。

海外提携校数

日東駒専の中でも海外提携大学の数には顕著な差があります。日本大学は国内でも最大規模の総合大学らしく、131校という提携数を誇ります。これは学生数の多さと大学の歴史的な積み重ねを背景に、幅広い地域とネットワークを形成してきた結果です。ただし、提携先が多い分、必ずしも学生一人ひとりに深く結びつくわけではなく、活用の度合いは学部や個人の志向に左右されます。

東洋大学の提携数は259校と規模で日本大学を凌ぎます。SGU(スーパーグローバル大学)として重点的に国際施策を進めてきたことから、そのネットワークの「質」には強みがあります。特にアジアや欧米の主要大学との間でダブルディグリーや交換留学を積極的に展開し、留学に参加した学生が単なる語学学習にとどまらず、専門的な学びを国際的に広げられる仕組みを整えています。この点は他の大学に比べて明確なアドバンテージといえるでしょう。

駒澤大学や専修大学、さらには学習院大学などと比較すると、東洋大学の取り組みは「量ではなく質」で差別化されていることがはっきりとわかります。提携数そのものは控えめでも、海外経験を実際のキャリアや学びの深化につなげたい学生にとっては、東洋大学の制度設計が非常に有利に働くのです。

結局日東駒専はどこが良いのか?自分におすすめの大学とは?

ここまで立地や学費、偏差値、就職状況、国際性など多くの観点から日東駒専各大学を比較してきました。最後に、それらの要素を整理したうえで、どの大学がどのような学生におすすめできるのかをまとめます。あくまで一例ですので、自身の志向や目的に照らして参考にしてみてください。

- 日本大学

国内最大級の学生数と学部数を誇り、幅広い分野で学べる総合大学です。学部ごとにキャンパスが分散しているため立地条件に差はありますが、その規模を活かしたOB・OGネットワークや就職実績は強みです。多様な仲間と交流したい、幅広い選択肢を確保したい学生におすすめです。 - 東洋大学

文京区白山を中心としたワンキャンパス型で、アクセスの良さと国際性の高さが特徴です。SGU(スーパーグローバル大学)にも採択され、留学生との交流や海外研修制度が充実しています。落ち着いた環境の中で国際的な経験を積みたい学生に特に向いています。 - 駒澤大学

渋谷からもアクセスしやすい駒沢キャンパスに主要学部が集まり、都心型の学生生活を送りやすい環境です。仏教系の伝統を背景にした穏やかな校風でありながら、近年はスポーツ・メディア分野での存在感も強まっています。都心で学生生活を楽しみつつ学業も両立したい人におすすめです。 - 専修大学

経済・経営・商学といったビジネス系学部に強みを持ち、実学重視の教育が特徴です。キャンパスは神田と生田に分かれており、低学年は自然豊かな生田、高学年は都心の神田で学ぶ二段階スタイルです。専門的なビジネス教育を受けたい、実務に直結する力を身につけたい学生に向いています。

日東駒専は、首都圏の中堅私大群として一定の知名度と就職実績を持ち、学費面でも比較的安定した水準を維持しています。なかでも日本大学は規模とネットワーク、東洋大学は国際性、駒澤大学は立地と学生生活、専修大学はビジネス教育と実学性で存在感を示しています。いずれも派手さより実直さを重んじる傾向があり、自分が重視する学びや学生生活のスタイルを軸に選ぶことで納得感のある進学先となるでしょう。