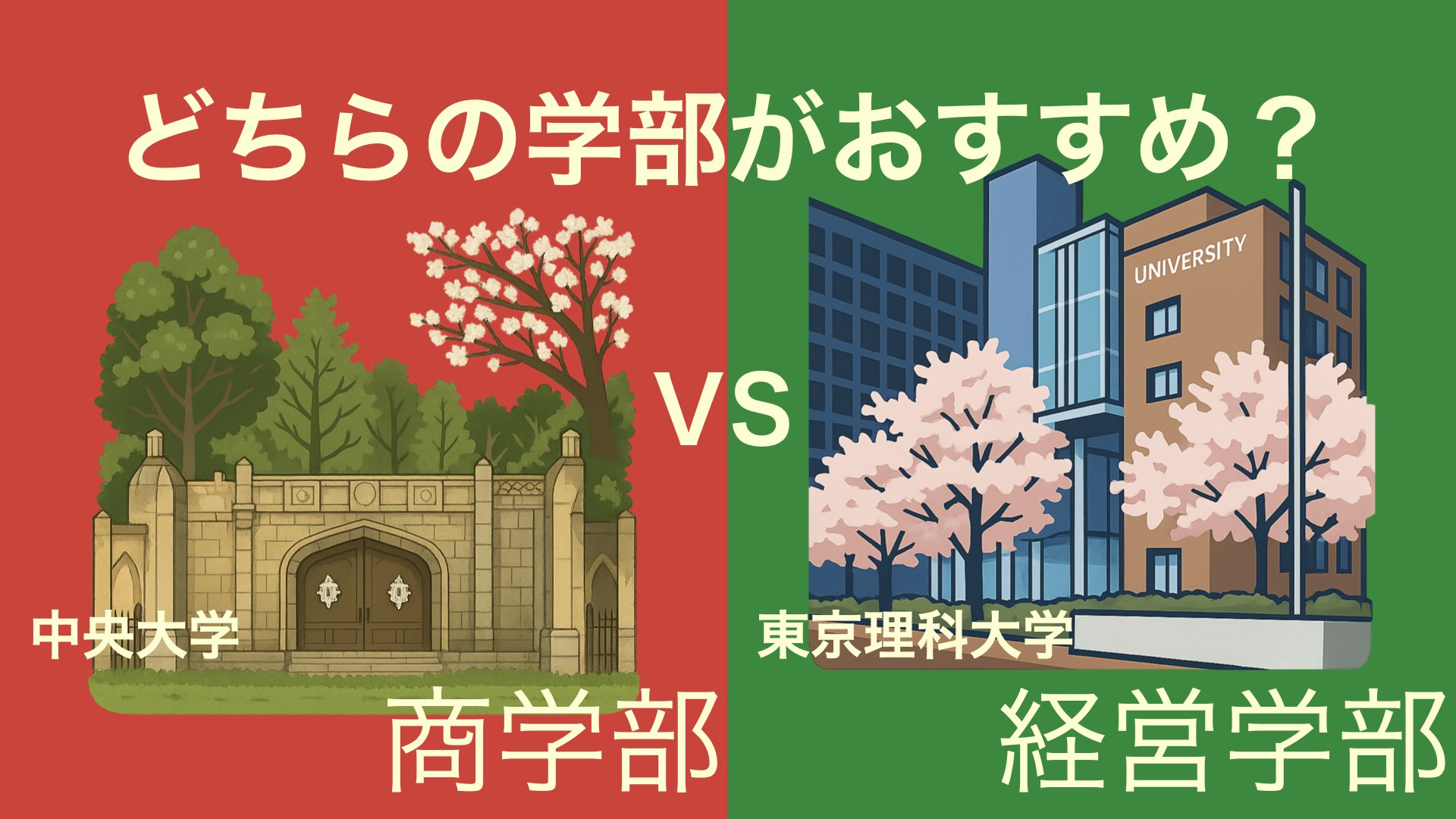

中央大学商学部と東京理科大学経営学部はどんな大学?

基本情報

| 項目 | 中央大学商学部 | 東京理科大学経営学部 |

|---|---|---|

| 学部設立 | 1949年 | 1993年 |

| 所在地 | 東京都八王子市東中野742-1(中央大学・明星大学駅) | 東京都新宿区神楽坂1-3(飯田橋駅) |

| 学部理念 | 商学部は、「実学重視」教育の立場から、商学にかかる各専門分野及びその関連領域における理論並びに実務に関する教育研究を行い、広く豊かな学識と優れた専門能力を有し、ビジネスをはじめとする各分野を通じて社会に貢献できる人材を養成します。 | 理工系総合大学である本学が持つ知識の体系を生かし、理学と工学の知識に基づいた数量的・実証的アプローチを積極的に活用して、文系・理系の枠組みを超えた新しい視点に基づく経営の理論と技法を教育・研究しています。実用的な理論と技法を重視した教育を展開する経営学部の教育目標は、単なる知識の集積ではなく、自ら経営の諸問題を発見・解析し、その解決方法を選択できる主体性・自律性を持った人材を育てることです。科学的認識と思考に基づく研究成果について、学生と指導教員との間で徹底的に討議する場を設けることで、目標の実現を目指しています。 |

中央大学商学部は、起源としては1909年に設置された商科をもつ伝統的な商学系学部で、長年にわたり実学重視の教育を展開してきました。経営・会計・マーケティング・経済などの分野に対応した多彩な専門科目が整備され、ゼミやフィールドワークなど実践的な学びも豊富です。キャンパスは東京都八王子市の多摩地域にあり、自然に囲まれた落ち着いた環境の中で、学業と学生生活を両立しやすい環境が整っています。都心からの距離はあるものの、集中して学べる点は大きな利点です。キャリア支援や就職ガイダンスも整っており、将来を見据えて学びたい学生にとっては非常に魅力的な学部といえます。

一方、東京理科大学経営学部は1966年に設立され、理工系大学の特徴を活かした経営教育を展開しています。神楽坂キャンパスに位置し、都心の好立地を活かして産業界や企業との連携も活発です。数学や統計を用いた数理的アプローチが重視され、論理的思考力や分析力を活かして、マーケティング・会計・情報管理などを学ぶことができます。都市型キャンパスでありながら、ゼミ活動やグループワークも重視され、インターンシップや企業プロジェクトに参加できる機会も豊富です。理系的素養を経営に活かしたい学生には非常に適した環境です。

大学の規模

中央大学商学部の学生数は 1020人 と、同大学内でも比較的規模の大きい学部です。1000人を超える学生が在籍しており、講義やゼミ、課外活動などにおいて多様な学生同士の交流が活発に行われています。商学部では経済・経営・マーケティング・会計など幅広い分野が学べるため、志向やキャリアの異なる学生が集まり、授業の中での議論も多様で刺激的です。学生数の多さは切磋琢磨の機会に直結し、自らの視野を広げる環境としても魅力的です。また、人数の多さを活かしたイベントやキャリア支援などの取り組みもあり、集団の中で成長できる体制が整っています。

一方、東京理科大学経営学部の学生数は 480人 で、中央大学と比べてやや小規模です。少人数のため、教員との距離が近く、ゼミや演習でのサポートも手厚くなりやすい傾向にあります。理科大では数理的アプローチを重視した教育を展開しており、論理的思考や分析力を育てる学習環境が整っています。人数が少ないことで落ち着いた学びが可能となり、学生間の関係も密になりやすく、協働による学びや進路相談などでも支え合える雰囲気がある点も魅力です。

男女の比率

中央大学商学部の男女比は 60 : 40 で、男子学生がやや多いものの、比較的バランスの取れた構成となっています。講義やゼミでは性別に関係なく活発な意見交換が行われ、学生生活全体で男女の交流もスムーズに行われています。サークルやキャリア支援の場でも、男女ともに意欲的に参加する傾向があり、学内にはジェンダーに配慮した環境が整っていると言えます。また、女性学生も専門的な学びや資格取得、インターンシップなどに積極的に取り組んでおり、将来の進路に向けた意識の高さがうかがえます。

一方、東京理科大学経営学部の男女比は 64.9 : 35.1 で、男子学生の割合が高めです。理工系を母体とする大学の特徴もあり、経営学部でもその傾向が見られます。ただし、女性の比率も年々増加傾向にあり、多様な価値観が交錯する中で、性別にとらわれない自由な学びが実現されています。特にゼミやグループワークでは、ロジカルな議論や協働作業を通じて、学生同士の交流が深まりやすく、男女間の壁はあまり感じられない環境です。今後もより開かれた学びの場となることが期待されます。

初年度納入金

中央大学商学部の初年度納入金は 133.6万円 で、私立文系学部として標準的な金額に位置します。中央大学では、商学・会計・経営・マーケティングなど幅広い分野を網羅するカリキュラムが整備されており、学費に対する教育内容の充実度は高いといえます。また、就職支援や資格取得支援にも力を入れており、費用対効果の面でも評価されています。学内の情報リソースや図書館、演習室などの学習環境も整っており、快適に学べる空間が用意されています。さらに、独自の奨学金制度も多彩で、経済的支援が必要な学生に対する体制も確立されています。

一方、東京理科大学経営学部の初年度納入金は 141.1万円 と、中央大学と比べてやや高額です。理工系を主体とする大学の性質上、設備投資や研究環境の整備に力が注がれており、経営学部でも数理的・情報的リテラシーを重視した教育が展開されています。そのため、学費は高めでも、専門的な内容と実践的な演習を含む充実した教育内容が提供されています。加えて、奨学金制度や授業料減免制度も充実しており、経済的負担を軽減しながら学べる仕組みが用意されています。

SNSでの評価

中央大学商学部は、MARCHの中でもとりわけ知名度が高く、SNS上でも話題に上がる機会が多い学部です。特にX(旧Twitter)やInstagramでは、「中央の商」は就職に強い、OBOGが頼りになるといった肯定的な声が多く見られます。伝統ある学部としての安定感や、実務に直結した学びができる点を評価する投稿が目立ち、ビジネス志向の受験生や就職に意欲的な学生にとって魅力的な進学先とされています。また、八王子キャンパスの環境については、やや遠いという声もありますが、その分落ち着いた雰囲気で学業に集中できると肯定的に捉える声もあり、キャンパスライフに満足している学生の投稿も多く確認できます。

一方、東京理科大学経営学部は、理系総合大学の中にある文系学部という立ち位置から、SNS上ではやや異色な存在として認識されています。特に「理科大なのに経営学部?」という驚きや関心の声が多く見られますが、それは同時に注目されやすいという利点にもなっています。Xでは「数理的アプローチの授業が新鮮」「理系出身の教員が多くてユニーク」といった意見が投稿され、一般的な文系学部とは一線を画す学びに魅力を感じている学生が多いことがうかがえます。反面、学業の難易度に関しては「課題が多くて大変」「思ったより理系的」といった声もあり、覚悟を持って入学すべきという実感も共有されています。

このように、SNS上では中央大学商学部は「就職に強い王道の文系学部」、東京理科大学経営学部は「異色で尖った文理融合型学部」として、それぞれ異なる魅力が発信されています。どちらも人気・注目度ともに高く、志望の決め手は自身の将来像と学びのスタイルに合致するかどうかが鍵となるでしょう。

合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)

中央大学商学部の偏差値は 69 です。これはMARCH内でも上位に位置し、特に経済・経営系の学部群の中では安定した高偏差値を維持しています。受験生からの人気も高く、全国から志願者が集まるため、合格には確かな学力と入念な対策が求められます。一般選抜では英語・国語・数学(または地歴)など幅広い科目で高得点が必要とされ、共通テスト利用入試も難易度が高めです。また、中央大学特有の記述式問題や論理的思考力を問う設問も多く、対策のしがいがある内容です。こうした傾向から、中央大学商学部は実力派の受験生が集まる人気学部として定着しています。

一方、東京理科大学経営学部の偏差値は 69 と、中央大学とほぼ同等の水準にありますが、入試の出題傾向には大きな違いがあります。理科大の経営学部では、数学的な要素や論理的思考を重視した問題が多く、特に数学や理数系の素養を持った受験生に有利な内容になっています。英語についても長文読解だけでなく、論理的整合性を問う設問が特徴的で、一般的な文系入試とは一線を画しています。また、出題のレベルがやや高く、難問・奇問が含まれることもあるため、確実な基礎力と応用力の両方が求められます。

このように、両者は偏差値こそ接近していますが、試験の中身は大きく異なっており、自分の得意分野や学習スタイルに応じた選択が重要です。どちらも実力派の受験生が挑むべきレベルにあることは間違いありません。

倍率

中央大学商学部の入学定員充足率は 3.7倍 で、これは一般に「実質倍率」として捉えられる指標です。3倍を超える数値は、志願者数の多さと合格者数の絞り込みの厳しさを表しており、競争率が高い人気学部であることを示しています。特に中央大学商学部は、受験生の間で「MARCHの商は中央」と呼ばれるほどのブランドがあり、商業・経営分野を目指す多くの受験生に支持されています。一般選抜では高得点帯での競り合いが激しく、出願戦略や科目選択によって合否が分かれるケースも少なくありません。そのため、倍率の高さに見合う十分な準備と戦略が必要です。

一方、東京理科大学経営学部の実質倍率は 2.8倍 で、中央大学よりやや低い水準です。しかし、これは競争が緩やかということを意味するわけではありません。理科大の入試では、出題の難度が高く、合格ラインも厳格に設定されているため、少数精鋭型の選抜が行われている傾向にあります。また、文系学部でありながら理系科目や数理的素養が求められる点が受験生の間で意識され、実際に挑戦する学生の層も特徴的です。その結果、倍率以上に実力勝負の側面が強く、「倍率は低めでも油断できない」とする声がSNS上でも散見されます。

卒業後の進路

有名企業の就職率

中央大学商学部の有名企業就職率は 24.2% です。これはMARCHグループの中でも上位水準に位置しており、特に民間企業志向の学生にとっては大きな魅力となっています。金融・保険・メーカー・商社・流通業界など、伝統的に商学部出身者の活躍が多い業種への就職実績が豊富で、学部内でのキャリア支援体制も手厚く整備されています。資格取得やインターンシップに関する情報提供も活発で、学生一人ひとりが早期から将来を見据えた準備を進められる環境が整っている点は見逃せません。また、OBOGネットワークが強固で、企業側からの信頼も厚いため、後輩たちの就職活動に対する支援の連鎖が自然と築かれている点も中央大学の強みです。これらの要素が有名企業就職率の高さに直結しており、「就職に強い学部」として広く認知されています。

一方、東京理科大学経営学部の有名企業就職率は 44% を記録しており、こちらも全国的に見て高い数値を示しています。理工系総合大学である東京理科大学のブランド力を背景に、IT系や製造業、システム系コンサルティング、データ分析を活用する企業などから高い評価を受けています。特に数理的なアプローチやプログラミング、統計分析などのスキルを活かせる分野において、同学部の学生は他の文系学部出身者と一線を画す存在として見られる傾向があり、その独自性が就職市場でも武器になっています。また、企業との連携講座や外部講師を招いた実践的な授業が多い点も評価されており、職業意識を高める学習環境が整っています。結果として、就職先の質や将来のキャリアの広がりにおいても、高い水準を維持しています。

主な就職先

大和証券グループ本社(7名)

その他(0名)

りそなホールディングス(8名)

ベイカレント・コンサルティング(7名)

中央大学商学部では上記の他に、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、野村證券、日本生命、東京海上日動火災保険など、金融・証券・保険業界への就職が際立っています。特に大手金融機関への就職実績が豊富であり、伝統的に商学教育に強みを持つ同学部のカリキュラムが、企業側から高く評価されています。また、流通・メーカー・コンサルティング業界などへの進出も目立ち、幅広い業種に対応できる人材育成の土台が整っています。学生は早期から就職を意識したゼミ活動やインターンに参加する傾向が強く、学内のキャリアセンターも実践的な支援を提供しており、個別相談や模擬面接、業界研究講座などを通じて企業理解を深めています。さらに、OBOGによる説明会や交流イベントなども盛んで、大学全体としての就職支援体制が充実している点も大きな魅力です。

東京理科大学経営学部では上記の他に、アクセンチュア、PwCコンサルティング、富士通、日立製作所、トヨタ自動車など、IT・製造・コンサルティング業界への就職が特に目立ちます。理科大ならではの数理的アプローチを重視した学びを背景に、データ分析や情報システム、オペレーションズ・リサーチなどに強みを持つ人材が企業から求められており、文系学部でありながら理系的資質を備えた人材として評価されています。加えて、理系出身教員による定量分析・経営工学的アプローチを学ぶ授業が展開されており、実社会で即戦力となる人材が育成されやすい環境が整っています。卒業生は一般企業だけでなく、スタートアップや海外志向の企業にも進出する傾向があり、将来の進路の幅が非常に広い点が特徴です。

進学率

中央大学商学部の進学率は 1.43% と非常に低く、これは「学部卒業後すぐに就職する」ことを前提とした教育体制が整っていることを示しています。同学部では、商業・経営・経済といった実学分野におけるキャリア形成を意識したカリキュラムが主軸となっており、実際に就職活動を積極的に進める学生が大多数を占めています。加えて、OBOGとのネットワークや企業インターンシップ、ゼミ活動などを通じた実務体験が重視されており、早期から就職を見据えた学びが展開されている点が特徴です。大学院への進学者は比較的少数派であり、その内訳としては中央大学大学院商学研究科や他大学の経営系研究科への進学が主で、専門性をさらに深めたい学生が中心です。こうした傾向から、中央大学商学部は「就職に直結する実践型学部」としての評価が確立されています。

一方、東京理科大学経営学部の進学率は 6.5% と中央大学と比較してやや高く、理工系総合大学ならではの研究志向が一定程度存在することが読み取れます。同学部では、数理的アプローチやデータサイエンス、経営工学的視点を取り入れた授業が豊富に展開されており、より深い学術的探究を志す学生が一定数存在します。特に東京理科大学大学院経営学研究科や理学研究科への進学が多く、文系と理系を融合した高度な研究を行う姿勢が育まれています。また、データサイエンティストやシステムアナリストなど、高度専門職を目指す学生にとっては、大学院進学が将来的なキャリア形成に有効とされており、教員側からの進学支援体制も整っています。

留学生

受け入れ状況

中央大学商学部の留学生数は 948人 にのぼり、国内の私立大学商学系学部の中でも非常に多い部類に入ります。この規模の留学生を受け入れている背景には、中央大学全体としての国際化戦略とともに、商学部独自の取り組みが存在します。具体的には、英語で行われる経営・経済系の授業や、アジア諸国からの留学生とのダブルディグリープログラム、ビジネス日本語教育の導入など、国際的なビジネス人材の育成に注力している点が挙げられます。授業やゼミの中でも多文化共生を重視する機会が多く、日本人学生にとっても日常的に異文化と接することでグローバルな視野を育む環境が整っています。また、中央大学は学内での日本語サポートや留学生向けキャリア相談窓口の整備も進んでおり、留学生が学びやすい環境を実現している点でも高評価を得ています。

東京理科大学経営学部の留学生数は 657人 で、こちらも決して少ない数値ではありませんが、中央大学に比べるとややコンパクトな規模感です。ただし、理科大においては理工系学部との連携が活発であるため、理系的素養を備えた留学生との共同研究や、数理・データサイエンス領域での国際交流が特徴的です。アジア圏を中心に理系出身の留学生が多く在籍しており、日本語と英語のバイリンガル環境で専門的な内容に取り組む授業も用意されています。学部単体での派手な国際展開は控えめながら、専門分野での実質的な国際性を有している点が東京理科大学経営学部の魅力といえるでしょう。

海外提携校数

中央大学商学部が提携する海外の大学数は 212校 に達しており、これは私立大学の中でもトップクラスの国際連携規模を誇ります。中央大学全体としての国際戦略に基づき、アジア、欧米、オセアニア、ヨーロッパを含む幅広い地域の大学とパートナーシップを構築しており、商学部もその恩恵を大きく受けています。具体的には、協定校への交換留学制度や短期ビジネス研修、語学研修プログラムなどが充実しており、学生は在学中に海外での学びを経験するチャンスに恵まれています。また、英語圏のみならず、韓国・中国・台湾・ベトナムなどアジア圏との連携も強化されており、日本企業が進出するアジア市場を見据えた実践的な国際ビジネス教育が可能となっています。提携校からの留学生も多く来日しており、国内にいながら異文化交流を日常的に体験できる環境が整っているのも大きな魅力です。

一方、東京理科大学経営学部の海外提携校数は 85校 にとどまっており、数の上では中央大学には及びません。ただし、その連携は質の高い専門性を重視したものであり、特に理系や経営科学に特化した研究・教育機関との交流が中心となっています。シンガポール国立大学、カナダのブリティッシュコロンビア大学など、先進的な教育機関と選抜的な連携を行う傾向があり、一般的な交換留学に加えて、研究プロジェクト型の短期派遣や共同シンポジウムなどの機会も設けられています。また、語学力の向上だけでなく、専門領域での国際比較を通じて、論理的・数理的なアプローチを鍛える機会も提供されており、実質的な国際力を磨くための環境として評価されています。

結局中央大学商学部と東京理科大学経営学部のどちらが良いか

中央大学商学部と東京理科大学経営学部を比較すると、それぞれが異なる強みを持つ学部であることが明確になります。まず有名企業就職率では、両学部ともに非常に高い水準を示していますが、中央大学は特に金融・保険・証券業界に強く、伝統的な就職先との太いパイプを築いている点が目立ちます。東京理科大学経営学部は、ITや製造、コンサルティングといった理系的素養を求める業界に強く、データサイエンスや経営工学といった専門性を活かせる分野での就職実績が光ります。

主な就職先の傾向においても、中央大学は伝統的な大手企業を中心とした堅実な進路が多く、学内でのキャリア支援体制も手厚いのに対し、東京理科大学は新興企業や外資、先端産業にも幅広く対応できる柔軟性を備えています。また進学率においては、中央大学が学部卒での就職を重視しているのに対し、東京理科大学では一定数が大学院へ進学し、学術的な探究や専門職志向を志す傾向が見られます。

国際性の面でも違いが顕著です。中央大学商学部は留学生数・提携校数の両面で圧倒的な規模を誇り、多様な文化背景を持つ学生との交流や、グローバルな視点を養う環境が整っています。一方、東京理科大学は提携校の数こそ少ないものの、専門性の高い海外大学との連携に注力しており、より深く学問を掘り下げたい学生に適した機会が用意されています。